Ch3 PBL課程設計怎麼做

2025 Sep 30 PBL教師手冊

看過Ch2內容的夥伴已經大致掌握了PBL課室的風景、教師的課程設計推進以及教學歷程中的引導,這個章節要來與大家分享PBL課程設計怎麼做,跟著以下的指引,一起來設計專屬於你的PBL專題導向式學習吧!

PBL主題怎麼選?

初次想嘗試PBL(專題導向式學習)的課程設計教師,可以怎麼選定主題呢?兩個面向提供各位老師參考:

- 方法一|找到老師和學生感興趣的交集

- 例如:食物、運動、動物、網紅、繪本、懸疑案件...等

- 這個方法適合在課程設計上沒有一定要扣合校訂課程、彈性夠大的老師

- 方法二|與學校密切相關的主題

- 例如:社區產業職人、社區地形與聚落、學校的歷史...等

- 這個方法適合學校已經有既定校訂課程需要執行,但你期待可以讓學生更主動探究、投入參與的老師

手把手帶你設計PBL

如果還沒看過Ch2的Tiny House Project案例,請務必先看完該章節的思考引導,再進行課程設計會比較聚焦喔!

這個環節歡迎搭配禮德旭的前置資料表與PBL課程設計表操作,有需求的夥伴歡迎私訊粉專,我們將私訊給您電子檔共編文件!

第一步:針對選定的主題進行前置資料庫建置

當老師決定要將真實世界的主題設計為課程時,代表你也準備好要擴展自己認知的邊界了,面對這個主題,我們需要收集更多資料,找到有趣的切入點,轉化為驅動問題的設計。

沒有課本的情況下,面對選定好的主題,老師需要先用5W1H提出關於這個主題的各種好奇,作為資料搜尋的基底、建構自己的資料庫。

5W1H又稱為六何法,分別包含:

- 何人 Who

- 何時 When

- 何地 Where

- 何事 What

- 為何 Why

- 如何 How

例如選定的主題是:無家者

提出的5W1H好奇就可能包含:

1. 目前全台灣有多少個人是無家者?

2. 什麼樣的人稱之為無家者?

3. 無家者主要會聚集在什麼地方?

4. 無家者什麼時候會出現在那些地方?

5. 無家者通常如何度過他們的一天?

6. 為什麼無家者會成為無家者?

7. 無家者如何賺錢?

8. 無家者在哪裡洗澡?

9. 無家者在哪裡吃飯?

10. 無家者如何處理生病的狀況?

11. 無家者與家人之間的關係是如何?

12. 政府和民間團體提供無家者什麼樣的幫助?

13. 無家者覺得生活上最困難的部分是什麼?

14. 無家者如何看待自己目前的生活、身份?

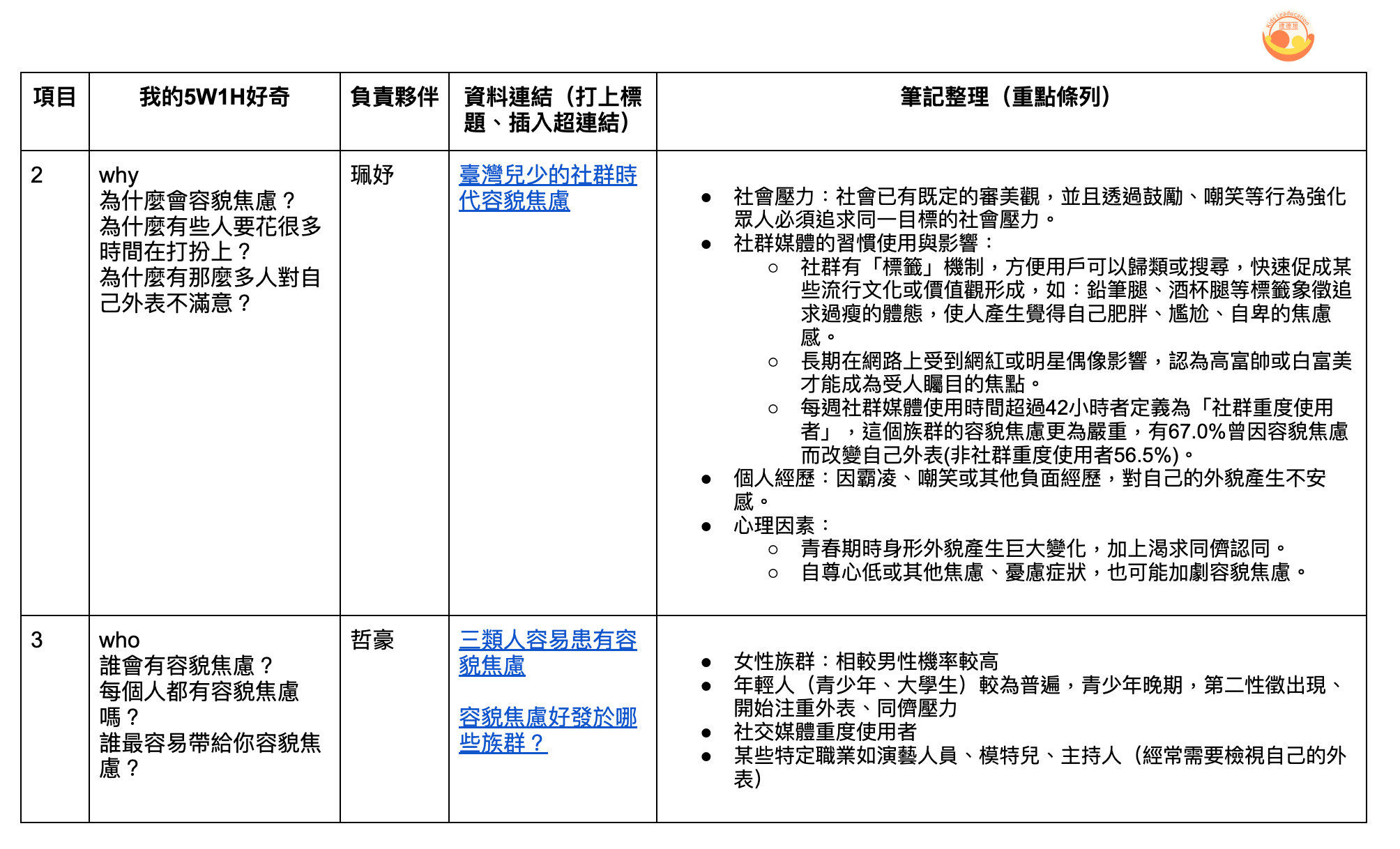

資料庫的模板提供大家參考,將好奇放上後,即可針對該好奇查找文字、影音資料,並以條列方式紀錄上去。

圖1:容貌焦慮PBL前置資料建置

第二步:設計驅動問題 (Driving Question)

驅動問題(Driving Question,簡稱DQ)是課程設計者設計給學習者的重要核心提問,這樣的問題能夠連結學習目標與探究歷程,基於真實的情境,激發學習者探究概念、知識以及尋找解方的需求,也激發學習者討論、調查這個專題,並針對此問題設計最終的方案。

好的驅動問題是什麼樣的

- 能激發學生的興趣,與學生實際生活相關的情境更容易引起興趣。

- 有一定的挑戰性,因此需要經過長時間的探究。

- 問題設計屬於開放式問題,不能直接用是/不是回應,如同真實世界的問題通常不是輕易能解決的。

- 問題設計與專題核心內容相扣合。

- 結合多領域的學習標準與技能。

- 問題設計來自於真實生活情境。

驅動問題設計模板

我們化身為 ___________(與主題連結的身份,影響學習歷程),如何____________(回應問題的形式),讓 ___________(與這個問題相關的關係人 ) ________(為某對象創造行動/改變)。

舉例:

🎯我們化身為策展團隊(身份),如何透過劇場、手做與桌遊策展(回應形式),讓在地居民(關係人)提升對海廢的認識,並促使他們願意展開護海行動(改變)。

第三步:發想公開產出 (Public Product)

公開產出(Public Product)指的是學生將專題的最終產品或方案與學校以外的關係人(通常是業師、專家)進行分享,並獲得從他們而來的專業回饋、進一步討論,甚至採納與後續的共創。

公開產出對學生的意義是什麼

1. 提升學生重視程度:

當學生知道一份專題的產出需要對自己學校、家庭以外的對象進行公開分享、發表,需要面對真實世界中的關係人,讓學生感受到自己正在進行一件重要的任務,他們往往會更重視,更願意全力以赴!

2. 讓產出變得可討論:

當業師、專家聆聽學生的分享時,能從專業的角度提出回饋,或是潛在問題促進學生思考的更深入,這份產出就不是停在呈現結束時,而是能創造更深層的學習。

業師、專家聆聽完學生的提案、點子後,可能採納變為後續工作的靈感,甚至直接上架運作,讓更多人能因著這樣的方案、產出獲益,而學生更會因為在學生時期執行過這樣的專題,成為一輩子難忘的學習記憶!

公開產出呈現形式參考

以下形式都是與海洋污染相關的PBL可以運用的公開產出,甚至學生人數較多時,以一個大產出形式包好多小的產出都沒問題,這部分也鼓勵大家可以廣泛發想,找到最適合任教學生年級、人數、特質興趣的喔!

| 編輯一份介紹海洋污染嚴重性的刊物發送給全校。 | 製作Vlog紀錄海洋污染嚴重性與大眾觀點和我們建議採取的策略。 | 製作海報分享回應海洋污染的多元方案。 | 製作投票桶裝置藝術放在中廊,讓大家投下願意為海洋污染做的行動。 |

| 實際收集海廢帶觀眾進行藝術品創作,帶動大眾看見海洋污染的嚴重性。 | 製作一本繪本為海洋生物發聲,繪本中包含跟海洋污染重點相關的角色,發送給相關人。 | 帶動全校發起海洋污染深度導覽行程,開放校內同儕報名參加,聆聽我們的導覽、一起做淨灘/溪行動。 | 在社區舉辦公聽會,分享減緩海洋污染如何從社區做起。 |

| 設計一個可以減少垃圾掉入水溝、河流的裝置,開放大眾票選。 | 運用劇場形式,呈現海廢的問題嚴重性,將權力關係人設計為其中角色,讓人重視這件事。 | 化身小記者,將海洋污染的議題寫成一篇適合小學生的專題報導。 | 製作一款桌上型遊戲,讓人在玩的過程中認識海廢成因、種類、嚴重性與影響 |

表1:公開產出形式範本

標黃色的是禮德旭團隊後來在2024年6月至北海岸的國小使用的公開產出形式,詳細的課程請見右方影片

第四步:回扣驅動問題,設計Need-to-Knows

Need-to-Knows(簡稱NTKs)的設定主要是思考「要回應這個驅動問題,我的學生需要知道什麼」作為課程設計的基底,才不會過於發散。

以上述的驅動問題舉例:

🎯我們化身為策展團隊(身份),如何透過劇場、手做與桌遊策展(回應形式),讓在地居民(關係人)提升對海廢的認識,並促使他們願意展開護海行動(改變)。

可以將驅動問題分為三個層次來設計

| 解構驅動問題 | Need-to-knows(學生需要知道...) |

| 化身為策展團隊 |

|

| 透過劇場、手作與桌遊策展 |

|

| 讓在地居民提升對海廢的認識,並促使他們願意展開護海行動 |

|

表2:Need-to-know訂定範本

第五步:將Need-to-Knows轉化為精準學習目標ASK

有了NTKs之後,課程內容的大方向就已經出來了,但仍然需要運用精準的動詞設計學習目標,也作為PBL學習歷程中給學生的檢核指標。

可以根據NTKs的設計問問自己:「學生做到什麼,代表他學會了?」這時再對照Attitude(態度)、Skill(技能)、Knowledge(知識)來做學習目標動詞的選用。一個NTK可以不只對應一個學習目標!

建議可以搭配參考【12年國教核心素養發展手冊中的動詞使用參考表】,由上而下分別是低至高層次的學習表現,可以幫助自己檢核設計給學生的目標是不是都過多停留在低層次,或者一下就跨度到太高層次,進而能有更好的平衡喔!

| Need-to-knows(學生需要知道...) | 學習目標轉化(學生能...) |

|

|

|

|

|

|

表3:NTKs轉化為學習目標範本

第六步:設計入門活動(Entry Event)

PBL專題導向式學習的課程中,入門活動(entry event)是在課程最一開始的環節,必須帶出孩子回應專題任務的渴望,同時這樣活動中不是以傳遞新知為主要目標,而是以創造好奇、觸發感受、產生連結為主。

與一般台灣課室常見的僅僅口頭問答的「引起動機」不同,你可以這樣幫助自己檢核入門活動是否足夠好:

✨ 讓學生經歷入門活動後能想出要回應驅動問題,有哪些Need-to-Knows

✨ 讓學生有一致的起始概念

✨ 讓學生覺得有趣、能長出好奇、與專題的連結

❌ 這個環節不是以教知識為主

海廢議題的入門活動,請見課程紀實影片0:28-1:01

第七步:發展各節次專題里程

比較理想的PBL是可以至少持續7-10週(至少每週要有連續2節,共14至20節課),但考量到當前學校老師許多課程時數都被規定好要上的課程、拆分的非常細。禮德旭培育的種子教師只要至少空出8節課,每週2節,連續4週,即可開始設計。

🔸8節課程大綱如下,提供大家參考,如果想獲得禮德旭的PBL公版課程設計表,歡迎私訊粉專,我們將提供有心設計的老師公版格式!

#1:觸發學習者感受、 帶動孩子思考NTKs

(入門活動) 帶出驅動問題,引導學生說出回應驅動問題的NTKs

#2:初步認識議題

根據驅動問題,鎖定幾個關鍵NTKs(需要知道),再設計為不同的學習點。

#3:議題深究

根據驅動問題深度進行更深層次的探究,了解不同關係人的觀點。

#4:業師入場 / 實際外出勘查 / 實際訪談了解需求

透過實際體驗,了解受眾觀點、關係人的行動經歷與省思。

#5:發想行動方案

行動方案發想,撰寫計畫書

- 連貫性(回應程度)

- 影響力(受益規模)

- 可行性(力所能及)

#6:準備行動呈現

針對計畫書進行分工製作

- 進度追蹤

- 入組引導

- 適時建議

- 真誠回饋

- 迷思釐清

#7:準備行動呈現

針對計畫書進行分工製作

- 進度追蹤

- 入組引導

- 適時建議

- 真誠回饋

- 迷思釐清

#8:收取回饋並調整

專題行動收尾,彩排練習

- 彩排呈現行動

- 教師回饋、同儕回饋

- 調整後再次彩排

#9: 公開產出

根據公開產出的設計,找到與驅動問題相關聯的關係人,一起參與、提供回饋

參考資料:

- Sara Lev & Amanda Clark & Erin Starkey(2022)專題式學習,從小就能開始 . 親子天下