Ch2 一窺PBL課室的樣貌

2025 Aug 25 PBL教師手冊

學會分辨「做一個專題」和「專題導向式學習」的差別之後,我們現在要更細膩的認識一門PBL課程會包含的階段。 接下來我們會透過這部分影片帶著你解構PBL課程進行的核心元素,請你試著跟隨下方文字提示按下暫停,運用這些問題幫助自己思考更多,你會有意想不到的收穫!

一支影片帶你解構PBL課室風景

前情提要:這部影片的版權所屬為PBL Works,他們團隊從美國出發,設計出很多套豐富的培訓課程。禮德旭這兩年做PBL師培,經常使用這部影片帶大家對PBL課室有初步的想像,影片中人物有說出口的話、不會說話的畫面、課室環境都一樣重要,大有玄機!

資料來源:https://www.youtube.com/watch?v=B2gBFlPEZ2Q

小提醒

這支影片是在加州聖荷西的小學拍攝,學生為三年級,這不是偶發的課程,而是學校以PBL學習法作為一種常態。你或許會在看的過程出現很多「在台灣我要這樣做會遇到...的狀況」這樣的想法,但想邀請你,先放下這些想法,一起倒空自己,從好好的「觀察」開始,看見PBL的課室風景。另外,這部影片為全英文,建議開啟自動產生的英文字幕。不用擔心自己看不懂,因為接下來,本章節要帶著你一步步發現影片中的秘密囉!

從影片中思考

問題01

影片時間區段:0:13-0:40

引導思考的問題:老師之所以設計這個專題「Tiny House Project小房子計畫」,最初的動機是什麼?

說明:每個老師在設計課程時都會有課程設計的理念、期待學生能習得的能力。這門PBL的設計是考量到城市的人口增加,當人越來越多、能住的空間越來越少,或許一個小房子會更符合經濟效益、更環保永續。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題02

影片時間區段:0:47-1:00

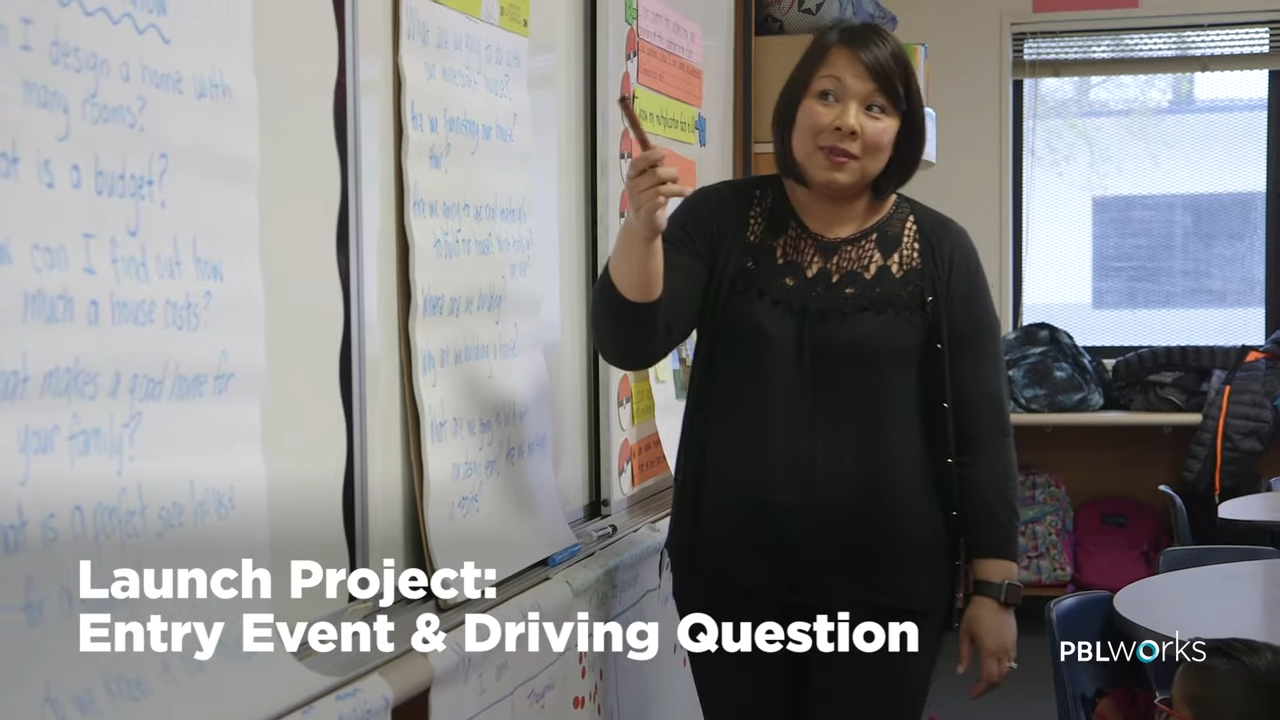

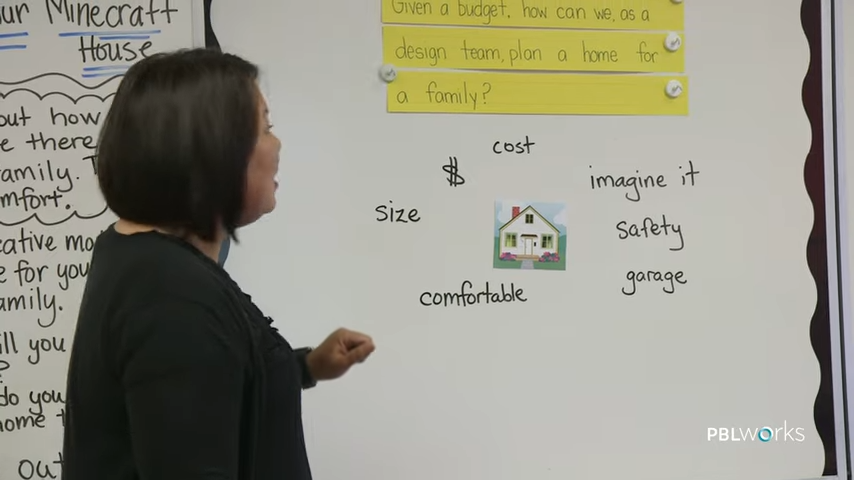

引導思考的問題:這門PBL的Driving Question(驅動問題)是什麼?

說明:驅動問題是一門PBL課程中最靈魂關鍵的元素,整套專題探究的過程中,課程設計者都讓探究回扣到驅動問題。 在這部影片中,驅動問題是:我們化身為設計團隊,如何為客戶設計出符合預算、地點、個人偏好的房子。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題03

影片時間區段:1:02-1:20

引導思考的問題:這門PBL的Entry Event(入門活動)是什麼?

說明:老師讓學生使用Minecraft為家人建造房子

延伸思考:為什麼在實際為客戶建造房子前,老師要讓學生為家人建造房子?

因為孩子們最了解家人的需求,例如:學生在建造的過程,會思考「我家有幾個人?」、「哪個家人的生活習慣如何?房間一定要有什麼?」

延伸思考:以學生使用Minecraft的熟練度來看,這是老師在該堂課教學的嗎?

入門活動不是大量的知識學習,而是啟動學生與專題驅動問題之間的連結,盡量讓學生發揮想像力、覺得好玩。而Minecraft看起來是學生原本就會的工具。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題04

影片時間區段:1:20-2:04

引導思考的問題:老師在這個環節問了學生什麼問題?學生怎麼回答?老師有提到發想Need-to-know是為了做什麼用?

說明:

老師問:「回到我們的專題,我們需要知道什麼才能回應這個驅動問題?」學生分別回應

:「需要知道他們有沒有家人要跟他們一起住?如果需要的話可能需要有客房」

:「需要想一下會花多少錢」

Need-to-know是為了讓學生發想出適合去詢問客戶的問題

延伸思考:從這個環節可以發現,老師會讓學生「自主」發想回應專題的Need-to-knows(需要知道),這個部分可以看見入門活動的目的是什麼?

是為了讓學生可以更好連結專題,發想出回應專題的Need-to-knows

延伸思考:請觀察老師在過程中,學生回答一個NTKs,老師寫下一個在海報上。這讓你看見PBL課室中重視什麼?

重視學生的主動參與,老師更像是一個引導者的角色,善用提問讓學生把NTKs講完整,孩子會感覺:「這是我想到的!」老師也可藉此作為「檢核點」了解學生目前對專題還有哪些面向的探究比較需要補強。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題05

影片時間區段:2:04-2:30

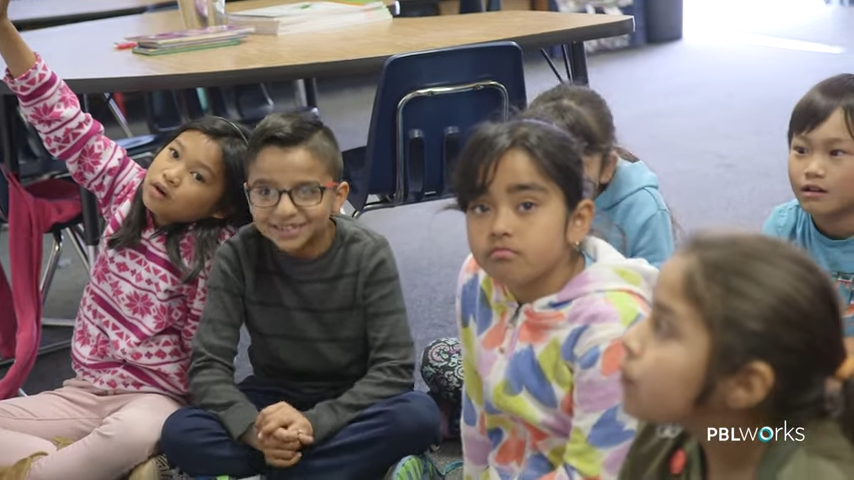

引導思考的問題:畫面中出現了兩個「客戶」,孩子們問了哪些問題?老師安排真實的客戶是為了什麼?

說明:

- 你可以接受的最小面積是多少?

- 你想要二樓嗎?

- 你的房子外會想要有花園嗎?

真實的客戶給予學生更多的「Authenticity真實性」,當孩子真的與客戶建立連結,他們會在乎客戶的想法。

延伸思考:你觀察到畫面中全班孩子主要面對2個客戶,且不需要每個客戶都訪談到,每組只需要針對一個客戶的需求進行設計。這部分可以看出PBL課程中把小組拆到很細緻。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題06

影片時間區段:2:31-3:10

引導思考的問題:課程中來了一個新的角色,他是誰?從畫面中可以判斷他在跟孩子分享什麼?孩子的反應是什麼?

說明:他是在這套PBL課程中的專家,職業是結構工程師,來跟孩子們分享空間配置的概念、給孩子看了一張結構工程藍圖。孩子看到很大張的藍圖後,大聲驚呼說:「哇喔~哇!哇!」「我想要這個!」

延伸思考:身為老師,你看到結構工程師攤開藍圖,可能會有什麼擔心?

學生看得懂嗎?是不是需要再轉譯一下?

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題07

影片時間區段:3:11-3:25

引導思考的問題:承接上方的思考,老師邀請專家入場的原因是什麼?

說明:是為了讓孩子們實際看到、摸到真實世界中在為人設計房子的工程師平時接觸的工作物品,不是為了看懂,是為了讓孩子感覺到躍躍欲試,覺得「哇!這是工程師在碰的,我也即將要成為工程師」這樣的心態轉化。

延伸思考:試著想想看,如果今天專家沒有入場,而是老師來帶平面設計圖的課程,將平面設計圖用學習單呈現,學生的反應可能會是什麼樣呢?

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題08

影片時間區段:3:28-4:21

引導思考的問題:在這個環節,可以扣合的學科指標是英文的各面向能力,你看見老師說他扣合的「標準」是什麼?老師怎麼佈局這個課室空間?各組孩子分別在做什麼樣的學習?

說明:老師說他選擇與此專題扣合的標準是「英文的資訊文本閱讀與觀點式寫作」,從教室後方的投影幕,可以看到一個計時器,不同的分組表以及名單,老師說著:「好!現在輪轉到下一個組」,這裡可以先補充脈絡,PBL的課程通常不是40分鐘一節課,而是2-3小時一節課,不同的小組可以讓孩子切換不同的學習內容。

第一組:閱讀老師準備的NASA文章,老師讓學生自己在文章中畫記不懂的詞彙

第二組:觀看繪本影片,繪本與建造房屋的過程有關

第三組:單字表學習,每個單字都與建造房屋有關

第四組:閱讀自己喜歡的書,練習獨立閱讀能力

延伸思考:想一想,觀點式寫作與這個專題的驅動問題有何關聯?為什麼要學習有關點的寫作?

Ans:答案在影片最後,一起看下去吧!

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題09

影片時間區段:4:22-5:01

引導思考的問題:在數學的輪轉中,可以看到老師分了哪些組別?各組分別在做什麼?

說明:組別分為:「與老師一起做數學」、「與科技一起做數學」、「與夥伴一起做數學」 老師所帶領的組別正在學習的是:從客戶想要的房子大小中,去學習面積、周長的含義,透過實際的學具操作(他們的餅乾學具台灣也有類似的) 學生們後來進行使用直尺實際量測教室空間的大小,這個環節可以有效建立學生對面積大小的量感。

延伸思考:想一想,為什麼只有其中一組是老師在的組別?

Ans:從影片中可以看見有計時器、學生名單,很顯然學生可能是需要輪轉的。所以老師在的組別有兩個可能:

1. 目前對於面積、周長概念還不太熟悉的學生,由老師親自引導操作

2. 所有人都會輪到這一組,在這裡學習最核心的面積、周長概念,完成的才能到用電腦算數學題目、跟夥伴一起共做的小組,避免迷思觀念產生

備註:思考後,反白以上區塊看說明

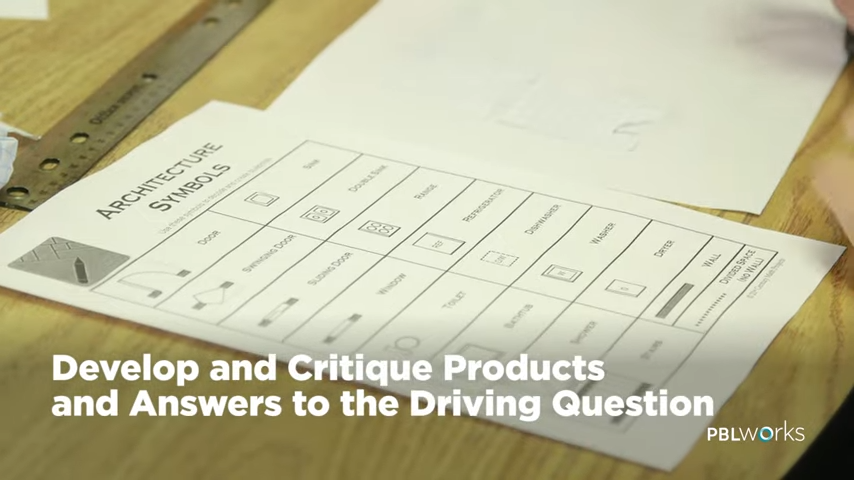

問題10

影片時間區段:5:02-5:33

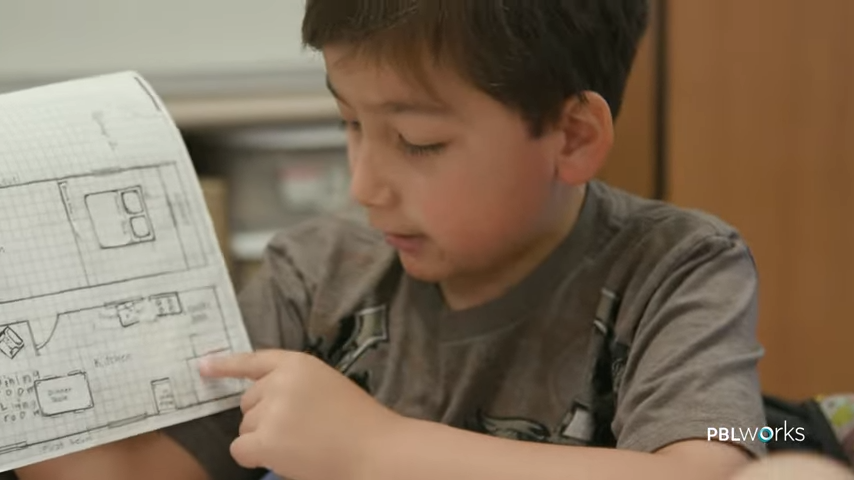

引導思考的問題:這個階段你看到一張圖表,那張表是什麼?學生們在做什麼?老師設計這個環節的用意是什麼?

說明:這張表是建築符號,為了回應PBL強調的「真實性」,老師也讓學生徹頭徹尾的當「建築設計師」,使用真實世界中建築師與客戶對話、進行設計時使用的符號。

畫面中可以看到學生將稍早學習面積的方格紙,直接用來製作草圖,配置不同物件到平面設計圖中。

老師讓學生們跨組分享彼此的設計(回想前面的客戶訪談階段,有兩組會同時對應到同一位客戶)他們彼此分享彼此的設計、獲取同儕的回饋。這是PBL很不一樣的地方,學生在接收到老師的回饋之前,通常會先進行同儕互評,讓共學更有效地發生。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題11

影片時間區段:5:33-6:20

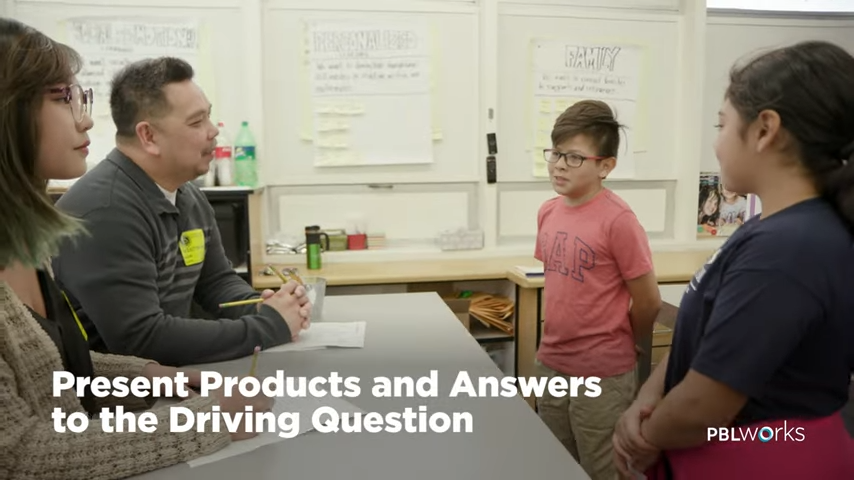

引導思考的問題:在這個環節,老師讓學生做什麼樣的練習?老師給予什麼回饋?這個環節的目的是什麼?

說明:在這個環節的PBL課室,設計已經經過同儕初步回饋,孩子帶著初步的設計向專題課程的老師與另一位老師介紹,並獲取回饋。報告學生坐在老師正對面,其他學生圍在外圈,這樣的模式稱為「魚缸討論法」,強調的是大家都在從彼此的分享中學習,可以看見背後的投影幕上寫著 I like… , I wonder… 這很可能是給其他外圈孩子聽完回饋時的回應引導語。

另一個不是主帶專題的老師回饋學生:「我喜歡你設計的客廳,但或許可以把房間往後面放,這樣客戶可能有更多的隱私性。」這個環節孩子獲得的回饋可以帶回去做更好的設計調整、優化。

延伸思考:為什麼專題導師要邀請另一位老師來給予回饋?而不是老師自己或者其他班孩子給回饋就好?

Ans:這與「回饋的客觀性」、「孩子的正視性」及「客戶的相符性」有關,老師身為長期帶領課程的老師,自然是比較了解孩子的設計,邀請更客觀的角度來聽,會更趨近於客戶的感受,且孩子也會更正視這件事,同時因著客戶是大人而不是小孩,所以找另一位老師來會比找隔壁班同學來更適合。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題12

影片時間區段:6:21-6:38

引導思考的問題:學生們收集完另一位老師的回饋後,正式向客戶提案前,又再次與同儕進行多次的練習。老師主要是讓他們做哪些練習?

說明:這個環節的練習不只是根據回饋調整設計,也練習許多非認知能力,像是:眼神交流、音量適中、適當姿勢、自信心。

備註:思考後,反白以上區塊看說明

問題13

影片時間區段:6:39-

引導思考的問題:最後向客戶提案時,孩子經歷了什麼?他們怎麼呈現給客戶?仔細看看,孩子們的設計是不是有回扣到最初訪問客戶的需求?

說明:各組孩子將提案整理成平面海報展板與立體的小屋設計,孩子們說了預算、回應客戶隨機的提問、觀點式寫作的文章、回應客戶需求的小屋模型設計,說服客戶買下他們設計的房子。--> 這回應了前方提到老師之所以結合英文的「觀點式寫作」進行教學的原因。

仔細觀察: 孩子真的有為想要二樓的男性客戶設計兩層樓,也有回應到女客戶想要有花園在房子外面的需求。

延伸思考:回扣前一章節提到的「公開成果」,從這裡可以看見,所謂的公開成果是什麼?與你在台灣教學現場常聽到的「公開發表」、「成果展」有什麼差別?

備註:思考後,反白以上區塊看說明

看完影片後,你可以這樣做

邀請你回想一下剛剛整部影片的內容與你的思考,拿一張白紙,運用KWL的原則,寫下一張反思給自己,也作為後續章節學習的切入點!

What do I KNOW

關於PBL,我知道...

寫下你在影片中看到PBL包含哪些關鍵元素、進程)

What do I WANT to know

關於PBL,我想知道...

(寫下你在看完影片後,對於要自己設計、執行PBL專題導向式學習課程,會有的好奇)

What do I Learn

關於PBL,我學到...

(寫下你看完影片後,打破的迷思,例如:我原本以為PBL是...現在我覺得是...這樣的句型)